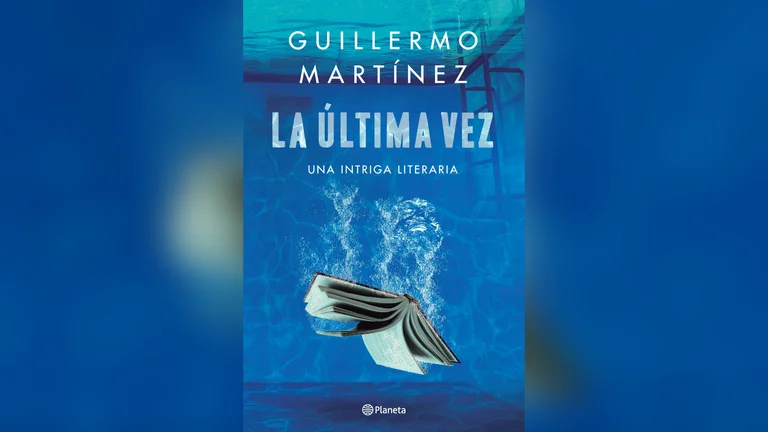

“La última vez”, nueva novela de Guillermo Martínez

Si bien esta historia ocurrió hace mucho —lo suficiente en todo caso para que los dos protagonistas ya estén muertos— sus sombras augustas son aún más imponentes ahora que cuando andaban por el mundo, y buena parte de la paradoja y la tragicomedia de los hechos se perdería si revelara ahora mismo sus nombres. Me resignaré entonces a una única letra para quien fue en vida, y sobre todo desde su reclusión en Barcelona, el escritor argentino más abrumadoramente famoso. Esa letra no podría ser otra que la A muy mayúscula y ni él, que era tan consciente como celoso de las jerarquías literarias, ni sus fieles lectores, que solo aumentan en número y “previo fervor” con cada aniversario, me dejarían usar ninguna otra. Pero entonces, ¿qué letra asignar a la no menos gloriosa agente literaria que lo cobijó en Barcelona, la mujer extraordinaria, espléndida en derroches y desplantes que dio vuelta a su antojo la escena literaria española, la gran donna adorada más que cualquier amante por los escritores y a quien los editores llamaban en voz baja, con simétrico despecho, la “tirana de las letras hispánicas”? Ya que no podría, sin que clamara desde su tumba, darle nada por debajo en el abecedario, la llamaré Núria Monclús, que fue el nombre relumbrante de acentos que eligió para ella José Donoso en su novela El jardín de al lado, y espero que en cualquier cielo que le haya tocado la tan querida como temida guardiana de los escritores —a quien le gustaban los romans à clef— apruebe este disfraz transparente para hablar en su nombre.

Nos queda un tercer personaje, que era mucho más joven y que a su manera fue también una leyenda, pero más secreta y olvidada. Aunque sé que todavía está vivo, porque logré no hace tanto dar con él y entrevistarlo para completar la historia, creo que puedo usar sin riesgo de demandas su primer seudónimo literario, Merton, que era por otra parte su única huella personal al pie de sus notas, su firma intrigante.

Merton se había convertido muy pronto, con apenas veintiséis años, en un crítico literario fulgurante, sobresaliente, único en su especie. Cuando se publicaron sus primeras reseñas algo así como un escalofrío de estupor recorrió todas las redacciones y los suplementos culturales: había aparecido alguien dispuesto a decir la verdad. Si fuera cierto que nadie puede sobrevivir más de diez días en el mundo civilizado diciendo siempre la pura y cruda verdad, esto parecía aún más peligroso en nuestro ferozmente darwiniano mundillo literario de principios de los 90. Pero atención: no debería entenderse por esto que Merton se ensañaba con los libros, al modo de la crítica sicaria que también campeaba en esa época, ni mucho menos que repitiera las otras poses siempre a medias desdeñosas y a medias cobardes del establishment cultural: el estreñimiento de elogios, la imposibilidad del asombro, la ironía burlona hacia el recién llegado, la reverencia temerosa con las vacas sagradas. Lo extraordinario en Merton era que siempre decía la verdad íntegra, la verdad imperturbable, sin importar el signo que tuviera, como si fuera un juez absorto en cada libro que debiera emitir la sentencia final de vida o muerte, y se mantuviera ajeno a cualquier otra cosa que no fuera la íntima voz de la defensa que emergía desde las páginas.

Por supuesto al principio sus piezas, descarnadas, agudas, indudables, causaron conmoción y verdadero terror entre los autores. Todos se preguntaban entre sí, en las cenas de los grandes premios literarios, en los círculos tintineantes de los cocktails y en las fumatas todavía más confidenciales de las ruedas de marihuana, quién era, y sobre todo amigo de quiénes era, este misterioso Merton. Se contaban dos historias, y ambas parecían fabulosas. En una de ellas Merton era el hijo de un perseguido político y había vivido encerrado en el sótano de una librería clandestina durante su adolescencia bajo la dictadura militar. Tal como el enigmático Dr. B de Una partida de ajedrez, había estado condenado a leer en esa noche tapiada de siete años todos los libros de todas las estanterías como la única distracción que admitía el silencio obligatorio. A esto se debería su erudición abrumadora, aparentemente todo terreno. En la segunda historia, casi opuesta, Merton todavía era hijo de un perseguido político, pero había vivido en el exilio en alguna capital de Europa, había jugado al tenis pasablemente en torneos juveniles y después, convertido en instructor, se había pagado los estudios en una universidad británica. Sus garras críticas las había afilado durante una tesis monumental sobre literatura latinoamericana y un trabajo heterodoxo de colaboración con un lógico matemático en la tarea titánica de clasificar las dicotomías del discurso crítico. Esta exposición a los rigores de la matemática explicaría la lucidez y exactitud cartesiana de sus reseñas, la impresión de teorema sumario que dejaban.

Curiosamente, tal como se pudo reconstruir después, había bastante de cierto en las dos historias, si se atenuaban las exageraciones para dar paso a la siempre más prosaica realidad. El padre de Merton realmente había sido un preso político y su madre, que era bibliotecaria, se había refugiado en una ciudad del sur que tenía, imprevistamente, una de las bibliotecas más grandes del país. Había debido cambiar su apellido y también el de su hijo, pero temerosa de que aun así los encontraran, fraguó un certificado médico para que eximieran a Merton de ir al colegio y lo sentaba cada día en la sala de lectura universal donde le dio, desde la infancia a la adolescencia, casi la educación por anaqueles y orden alfabético del Autodidacto de Sartre.

Cerca de los quince años Merton se había rebelado a esta otra dictadura secreta de los libros y había empezado a trabajar en el cuidado de las canchas de tenis de un club universitario. Con la misma concentración silenciosa y absorta con que había leído por años durante seis horas diarias, empezó a practicar contra el frontón con la raqueta usada que le regaló uno de los socios. Alguien le vio condiciones. Alguien más le consiguió una beca para que tomara lecciones con el profesor del club. Merton despegó, aunque a una edad algo tardía, como un junior prometedor; de a poco sus viajes a torneos lo fueron alejando más y más de la ciudad de su infancia y llegó incluso a jugar durante un año en el circuito europeo. Pero al cumplir los dieciocho, la edad en que debía preguntarse por una carrera universitaria, y quizás a medias extinguida su rebelión juvenil en la áspera competencia de las canchas, decidió volver al redil de los libros y pasar otros cinco años bajo las “lámparas estudiosas” de otras bibliotecas.

A partir de aquí las historias se unían. Era verdad que se había graduado en una universidad británica y que había colaborado con el famoso lógico Adam MacDouglas en una clasificación exhaustiva de dicotomías en la crítica literaria. Era también verdad que había pagado sus estudios con un trabajo de instructor de tenis, como un Theophilus North de acento sudamericano. Más aún, al regresar a la Argentina, en vez de postular para una beca de investigación en el campo literario, buscó en los primeros tiempos un trabajo similar como entrenador en los clubes de Buenos Aires, hasta que empezó a publicar sus primeras reseñas. Por supuesto nada de esto se sabía entonces. Y cuando los escritores, todavía sacudidos por esas piezas de sinceridad brutal, se preguntaban entre sí cuál era su verdadero nombre y de dónde había salido esta rara avis, el director del suplemento cultural donde Merton publicaba su temible columna de novedades mantenía su sonrisa de esfinge y solo callaba. Pronto, como un primer movimiento de defensa, los libros que enviaban para reseñar las principales editoriales empezaron a llegar a la redacción con tarjetitas de súplica: ¡Por favor, que no lo lea Merton!

Y sin embargo, después del primer momento de terror, algunos escritores, los más valientes, se expusieron a la prueba. Había, junto con el vértigo del riesgo, una tentación irresistible, la de acudir a un oráculo de rostro desconocido que dictaminaría por fin lo que nadie les diría de otro modo: la verdad desnuda sobre el propio libro o, al menos, alguna verdad. Aunque ahora parezca a la distancia casi increíble, en esas épocas exóticas y algo bárbaras críticos supuestamente serios no se privaban de reseñar las obras de teatro de sus propias esposas, como si las desconocieran por completo; investigadoras académicas levantaban en los podios literarios a sus amantes o a sus sobrinos; directores de suplementos culturales enviaban a ejecutar la última novela del escritor X a manos de su peor enemigo el escritor Z y la crítica oscilaba entre el tráfico de favores de la “sociedad de socorros mutuos” y ciertas prácticas cuasi sangrientas de la cosa nostra. Alguien había llegado a decir, con no poca razón, que una historia futura de la crítica argentina debería incluir necesariamente un árbol genealógico de romances, amistades, enemistades y lazos de familia. En esas arenas movedizas entre devolución de favores y ajustes de cuentas, el arte exigente y sutil de la valoración literaria se había convertido en un simulacro, una ilusión que se ejecutaba para el público desprevenido de los suplementos culturales con todas las cartas marcadas de antemano. Por eso mismo, que viniera alguien de afuera, un árbitro a quien nadie conocía y que no conocía a nadie, había tenido el efecto de hacer levantar todas las cabezas.

Después de los primeros valientes llegaron los segundos; las columnas de Merton empezaron a ganar espacio hasta ocupar la página principal del suplemento cultural y tratar de anticipar qué diría Merton sobre tal o cual novela reciente de los autores más encumbrados se convirtió en el juego favorito de aquel tiempo. De a poco, como en una apuesta de Pascal —con algo de ruleta rusa— el temor cedió paso a una esperanza improbable pero de ganancia altísima: una crítica favorable de Merton era absolutamente consagratoria. Las novedades editoriales llegaban ahora a la redacción con el mensaje opuesto: ¡Por favor, que lo lea Merton! Las reseñas de Merton empezaron a repicar en el boca a boca del mundillo cultural, y a citarse fuera de Argentina. Los diarios de España no dejaron de advertir ese nuevo nombre que emergía con la luz nueva y siempre algo encandilante del rigor intelectual. Varios pujaron por incorporar su firma; como suele suceder, se lo quedó el más poderoso, un periódico de Madrid que intercambiaba artículos cada tanto con el diario argentino donde publicaba Merton. Empezó así el año mirabilis de Merton.

Sus notas sobre autores españoles tuvieron —como ya era su marca— la misma ecuanimidad feroz y la misma distancia analítica que habían probado en carne propia los escritores argentinos. Y aunque al principio se sucedieron también en España, por lo bajo, las quejas murmurantes, el temor y la sorpresa, la expectación no dejaba de crecer por cada nueva nota del domingo, que reproducían los principales suplementos culturales de América Latina. A fin de ese año le llegó el coronamiento, vecino próximo del desastre: el diario español, en sus premiaciones anuales, lo distinguió como el mejor crítico, en la categoría Revelación. Merton viajó a la gala de premiación y tuvimos por fin, en el suplemento del siguiente fin de semana, la primera foto del fantasma. Merton aparecía —o debería decir, sobresalía— obscenamente joven y bronceado entre las canosas luminarias españolas. En una segunda foto del interior, que podría verse ahora como premonitoria, sostenía una copa de champagne en alto entre la rotunda Núria Monclús, vestida de blanco y con una de sus legendarias diademas de esmeraldas, y la magnífica esposa de A, Morgana, que le tocaba sutilmente el brazo. Merton, si se miraba con detenimiento, parecía inclinarse un poco hacia Morgana, como si no quisiera perderse algo que ella estaba por decirle al oído. No había en cambio imágenes de A que, aunque ya vivía en España, debía estar recluido en Barcelona con los primeros signos de la enfermedad.

Lo que ocurrió después, la precipitación en desgracia de Merton, quizás algunos lo recuerden por que fue el escándalo literario del año. En la misma noche de gala se fallaba el gran premio del diario a la mejor novela inédita. Este premio era, por la cifra elefantiásica que otorgaba, un imán que a la vez atraía y repelía a los escritores consagrados. Ese año recayó con puntería sospechosa en un escritor de Murcia largamente famoso, que podría devolver con sus ventas hasta el último centavo y pagar incluso varias fiestas más. Aunque nos parezca ahora absurdo, en el suplemento cultural del propio diario se preparaba, como parte del ritual, una crítica literaria de la novela premiada, que era a la vez la campana de largada para la promoción del libro. Alguien pensó que sería buena idea encargarle aquel trabajo tautológico a ese nuevo joven maravilla, Merton. Daban sin duda por descontado que si lo habían invitado a sus fiestas y le habían estrechado la mano, podían confiar en que siguiera las reglas del juego. Pero ya de regreso en Buenos Aires, despojado de su traje y otra vez a solas consigo mismo, Merton leyó muy seriamente las setecientas páginas del libraco e hizo lo de siempre, lo que no podía dejar de hacer: dijo la verdad. En realidad la escribió, en seis mil caracteres implacables, y envió su columna al diario como cualquier otra semana. El director del suplemento cultural estaba de vacaciones y el editor a cargo no se molestó en darle más que una mirada distraída a las líneas iniciales. En consecuencia, se imprimieron medio millón de ejemplares con la columna fatídica, que se diseminaron en toda España. El director del suplemento fue seguramente uno de los primeros en leerla —y releerla— con estupor e incredulidad durante su desayuno en un centro de esquí de los Pirineos cuando, por supuesto, ya era demasiado tarde para todo, salvo para clamar venganza. Pidió que le consiguieran el número de teléfono de Merton y una comunicación con Argentina. Al responder el llamado, muy temprano en la madrugada, Merton se enteró de las variedades inesperadas y chocantes del arte callejero del insulto en España. Le pareció recibirlas en aluvión de distintas regiones y estratos lingüísticos, con alegorías sexuales impensadas, aunque cada tanto, como en un ritornello, volvía a escuchar, sobreagudo, el estribillo machacante: ¿Por qué te piensas que te dimos el premio, grandísimo gilipollas? Al final escuchó también, entre borboteos, la amenaza de que no solo no trabajaría más en ningún diario de España sino que, hasta donde pudiera llegar su influencia, tampoco en ninguno del resto de América Latina.

Al pequeño escándalo que era por sí misma la columna se sumó la noticia inmediata del despido de Merton, que los diarios rivales se ocuparon de lamentar con grandes letras de cocodrilo, aunque ninguno le ofreció refugio en sus páginas. El nombre de Merton se levantó y relumbró en España “por todo lo alto”, pero su honestidad a toda costa tenía algo de metal demasiado refulgente que dañaba la vista y que era mejor mantener alejado. Cuando las aguas se aquietaron Merton se encontró con muchas felicitaciones, cartas de admiración en los correos de lectores y ningún trabajo. La amenaza final del poderoso director español no había sido en vano: también el diario donde publicaba en Argentina tuvo que lamentar prescindir de sus servicios y los otros suplementos y puertas que tanteó parecían coincidir en que no había necesidad de seguir propagando el ejemplo del ejemplar Merton. No sabemos cuánto pesó esto en su ánimo porque nadie había llegado a conocerlo: Merton había atravesado el cielo de Argentina y España con un brillo de estrella fugaz e inasible. Alguien comentó que había vuelto a dar clases como instructor en distintos clubes de tenis; se decía también que tuvo el consuelo de al menos dos escritoras que, al ver su foto junto a la célebremente bella Morgana, habían tenido la súbita urgencia de rastrearlo en esos clubes para mejorar el golpe de revés. Esto último no parece imposible: basta que una mujer hermosa toque con un dedo a un hombre —y apenas había eso en la foto— para que ese dedo se transforme en varita y muchas otras lo encuentren atractivo. Se dijo además, algún tiempo después, que Merton estaba estudiando filosofía analítica por su cuenta y que escribía un libro sobre el método crítico que había intentado poner a prueba a lo largo de sus reseñas. En todo caso el nombre de Merton se fue apagando poco a poco y solo resurgía cada tanto, casi como una advertencia, si alguien escribía una reseña particularmente drástica: “Mejor atenuarla un poco o puede pasarte lo de Merton”.

Nuestra historia comienza casi dos años después, pero parecía necesaria esta introducción para explicar por qué Merton estaba con unas zapatillas de tenis rojas de polvo de ladrillo, la cara quemada por el sol y su bolso de raquetas cruzado en el pecho cuando al llegar a la puerta de su edificio recibió del encarga do una carta de España. La carta tenía el membrete de la agencia literaria Monclús y el nombre completo y siempre algo perentorio de Núria Monclús manuscrito con grandes letras enruladas en la parte de atrás.

Apenas entró en el pequeño departamento que alquilaba, Merton abrió el sobre. Del interior cayó un billete de avión en clase ejecutiva y una nota breve, mecanografiada, de la portentosa agente:

Apreciado Merton:

Tu compatriota y mi autor más querido, A, a pesar de su enfermedad, ha logrado terminar la que será, mucho me temo, su última novela. Me ha pedido que hiciera lo posible y lo imposible para que tú la leas: sabe de ti, te aprecia y quiere conocer tu veredicto. Por razones de estricta confidencialidad con los editores no puedo enviarte copia del manuscrito, pero acepta por favor este billete abierto que te envío, elige una fecha lo más cercana posible y vente a Barcelona, que te trataremos a cuerpo de rey. Tu trabajo, no necesito decirlo, será debidamente recompensado. Te dejo el teléfono de mi secretaria personal, Amparo, para que arregles con ella los detalles. Y confío en que la carta que te acompaño te ayude a tomar la decisión.

A medida que leía, a Merton se le formaba a medias una sonrisa de admiración y secreta resistencia: qué naturalidad asombrosa parecía tener aquella mujer en solicitar y disponer, y con un chasquido de dedos llevar y traer gente desde el último rincón del mundo. Pero ¿no era ese el segundo poder tácito de reyes y reinas? La cordialidad inapelable, el allanamiento con dinero de todas las posibles dificultades, la seguridad de invitar sin ser rechazado. Cuando la Reina te llama no hay más remedio que ir, le había dicho una vez su madre. Pero ahora que la Reina había llamado algo de su orgullo plebeyo se sublevaba. Aun así, ¿dónde estaba la otra carta que mencionaba? Merton volvió a revisar el interior del sobre y vio que, en efecto, había quedado atascada una hoja doblada en cuatro, de un papel muy delgado. Al abrirla, no pudo dejar de reparar antes que nada en la firma al pie: era de Morgana.

Fuente: Infobae