En 1999, cuando aún no se disputaba con las plataformas de contenido ni con las redes sociales la atención de los seres humanos, la literatura podía, a veces, convocar el interés público. Tanto que por entonces una editorial creyó conveniente realizar una gran encuesta entre escritores, editores, críticos y periodistas. La pregunta, sencilla e imposible al mismo tiempo, era una: ¿cuál era el cuento más importante de la literatura argentina del siglo XX?

Cuando se conoció el resultado hubo algún revuelo: el primer lugar fue para “Esa mujer”, de Rodolfo Walsh. A la distancia el exabrupto se entiende por su afán provocativo: a fines de los años 90 aquella década ya era leída como “maldita”, especialmente por el campo intelectual. Y la elección de Walsh por sobre el nombre que todos hubieran elegido casi sin pensarlo debe haber funcionado como una declaración de principios. Pero como sucede con los concursos literarios amañados, el verdadero ganador es el que sale segundo, y en aquella encuesta ese lugar lo ocupó “El Aleph”, de Jorge Luis Borges.

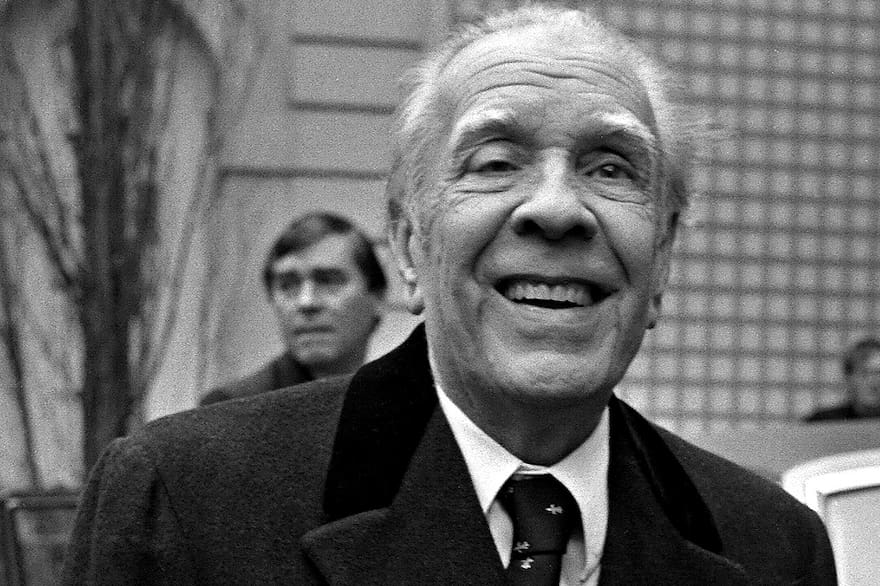

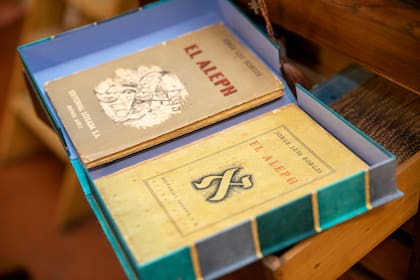

Algunas crisis económicas y varios presidentes más tarde podemos dejar las provocaciones de lado y afirmar que la primera letra del alfabeto hebreo es, a su vez, el título del relato más importante de la literatura argentina, publicado en 1945, hace 80 años, en el número 131 de la revista Sur. Cuatro años después, en 1949, ese mismo (El Aleph) sería el nombre del libro con el que Borges clausurará su “década dorada”, que había iniciado en 1941 con El jardín de senderos que se bifurcan y continuado con las Ficciones de 1945: apenas ocho años en los que un escritor que había encontrado su destino sudamericano se volvió para siempre universal, trastocando con un puñado de relatos la historia de la literatura contemporánea.

Glosar el argumento es una vulgaridad ineludible: en “El Aleph” un narrador llamado Borges pena la muerte de su amada no correspondida, Beatriz Viterbo, y para mantener viva su memoria concurre a su casa año tras año, con cualquier excusa. Así profundiza su relación con el primo de Beatriz, el impresentable Carlos Argentino Daneri, a quien siempre detestó. Daneri está escribiendo un extenso poema en el que “se proponía versificar toda la redondez del planeta”, aunque con la ayuda de un descubrimiento secreto: en el sótano de la casa de la calle Garay que habita y que Borges visita hay “un Aleph”, un punto que contiene el universo entero.

Probablemente inspirado por sus lecturas cabalísticas y por la idea de infinito del matemático alemán Georg Cantor, Borges concibe al Aleph como “uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos”; como “el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos”; y como “una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna”. Cuando por fin el personaje logra verlo, lo describe como “una esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor, de dos o tres centímetros”, donde cabe “el espacio cósmico, sin disminución de tamaño”.

La contemplación del Aleph da paso a la escena clave del texto donde Borges, el escritor de la síntesis y la concisión, se propone narrar nada menos que el mundo entero. Para eso utilizará su recurso más habitual, la enumeración caótica. En apenas una página, una de las más bellas y asombrosas de la literatura universal, Borges utiliza casi cuarenta veces el verbo “vi” para, recortando imágenes y elementos que poco o nada tienen que ver entre sí, enumerar “un conjunto infinito”. La insólita anáfora (“vi, vi, vi”) contiene además la paradoja, no exenta de humor negro, de ser promulgada por un escritor que, muy pronto, quedará ciego.

Luego de eso, movido por un afán de venganza, ya que entre todo lo que vio están las “cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino”, Borges decidirá fingir que todo es una alucinación y negarle a Daneri la verdad de su descubrimiento para concluir, ya en soledad, que es probable que exista en algún lugar otro Aleph, uno verdadero del cual el de la calle Garay sería tan solo una copia.

El relato no tiene más de diez páginas y sin embargo, como “El Aleph” funciona verdaderamente como un Aleph, es una suerte de destilado de la narrativa borgeana: hay un personaje que se llama como su autor (una máscara), referencias autobiográficas (entre ellas la dedicatoria a Estela Canto, el mayor amor de Borges antes de María Kodama), preocupaciones metafísicas (la idea de infinito), y contiene todos los símbolos con los que el autor suele jugar en sus ficciones (tigres, laberintos, espejos).

Reescritura del Dante

Mucho más complejo es determinar qué quiso narrar Borges en su relato, porque ¿de qué trata “El Aleph”? ¿Es un cuento sobre la posibilidad humana de acceder a Dios? ¿Una teoría sobre el universo? ¿Un relato en el que Borges se burla de los escritores de su generación y satiriza, en la figura de Daneri, a los círculos y las academias literarias de la época, que le habían negado el Premio Municipal tiempo atrás? ¿O es, quizá, una ficción sobre los celos, sobre la fatalidad de amar siempre a la mujer equivocada como solía sucederle al autor? No habría que olvidar, en este sentido, lo que el propio Borges escribió alguna vez: “enamorarse es crear una religión cuyo dios es falible”.

Para el ensayista uruguayo Emir Rodríguez Monegal, biógrafo de Borges, existe otra explicación. “El Aleph” sería, ante todo, una reescritura de la Divina Comedia: “Es una reducción paródica: Borges es Dante, Beatriz Viterbo es Beatrice Portinari y Carlos Argentino Daneri es a la vez Dante y Virgilio. Su nombre, Daneri, es una abreviatura de Dante Alighieri”. Y agrega: “El cuento es también un microcosmos en el mismo sentido que lo es el poema. Pero al reducir las subliminales teológicas del modelo al nivel grotesco de su parodia, Borges está practicando una de sus tretas favoritas; la miniatura paródica de una vasta obra de arte, como lo había hecho ya en ‘Pierre Menard, autor del Quijote’ y con ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’, cuyo modelo era la Utopía de Tomás Moro”.

“El Aleph” sufrirá (vengador vengado) al menos dos famosas reescrituras dentro de la literatura argentina: su adaptación pervertida de 1982, escrita por Rodolfo Fogwill (“Help a Él”); y la creada en 2009 por Pablo Katchadjian (“El Aleph engordado”). Desde 1991 existe, además, un sello rosarino, pionero del mundo de la edición independiente, que lleva el nombre de Beatriz Viterbo.

Existe otro homenaje a “El Aleph”, más velado, y para rescatarlo debemos volver a Rodolfo Walsh, ese Borges de izquierda que en 1967 escribió “Un oscuro día de justicia”, relato que sería su última obra de ficción. Allí Walsh, que admiraba a Borges incluso a su pesar, le rinde un secreto tributo al maestro en la figura del celador Gielty, protagonista de su texto.

Walsh pone a Gielty a conferenciar en el aula magna del colegio de internados donde transcurre el cuento y, haciendo uso de una larga enumeración, titulada ni más ni menos que “Las Partes del Ojo”, diserta sobre pupilas, párpados y retinas, y sobre la facultad de “ver” (“¿qué era Dios al fin, sino el mundo vidente y visto?”). Nunca sabremos si a Borges, ya definitivamente ciego y al frente de la Biblioteca Nacional, alguien llegó a leerle el magnífico cuento de Walsh.

Fuente: Maximiliano Tomas, La Nación