Las tres décadas que condensa –entre 1970 y 2000– lo muestra bastante más experimental y corrido del que se suele evocar. Deja de lado sus clásicos para exhibir otro costado, donde su trabajo empezó a difuminar los límites entre obra, ensayo, error, decoración de interiores, galería de arte o lobby de hotel.

Hay un mito de origen que pone a Rogelio Polesello vendiendo barras de hielo, vestido con pantalones cortos, como los que usaba cualquier otro niño en ese momento de la década del ’40 o comienzos de los ’50. Luego, aparece otra imagen fundacional: la de un adolescente de 15 años que entra a trabajar en una agencia de publicidad. A los pocos años, el adolescente es un joven adulto, que se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y también en la Prilidiano Pueyrredón. En ese contexto, el vendedor de hielo, publicista, estudiante de arte descubre la obra de Paul Klee y queda fascinado con lo que ve. En paralelo, aprende con su padre, que es obrero, algunas técnicas de construcción y manejo de los materiales. Todo eso sucede casi al mismo tiempo, con unos pocos años de diferencia, una distancia tan estrecha como la que habría entre sus años de formación y sus años de éxito: antes de tener 30 años, Rogelio Polesello ya había tenido su propia retrospectiva, gracias a Jorge Romero Brest, en el Instituto Di Tella.

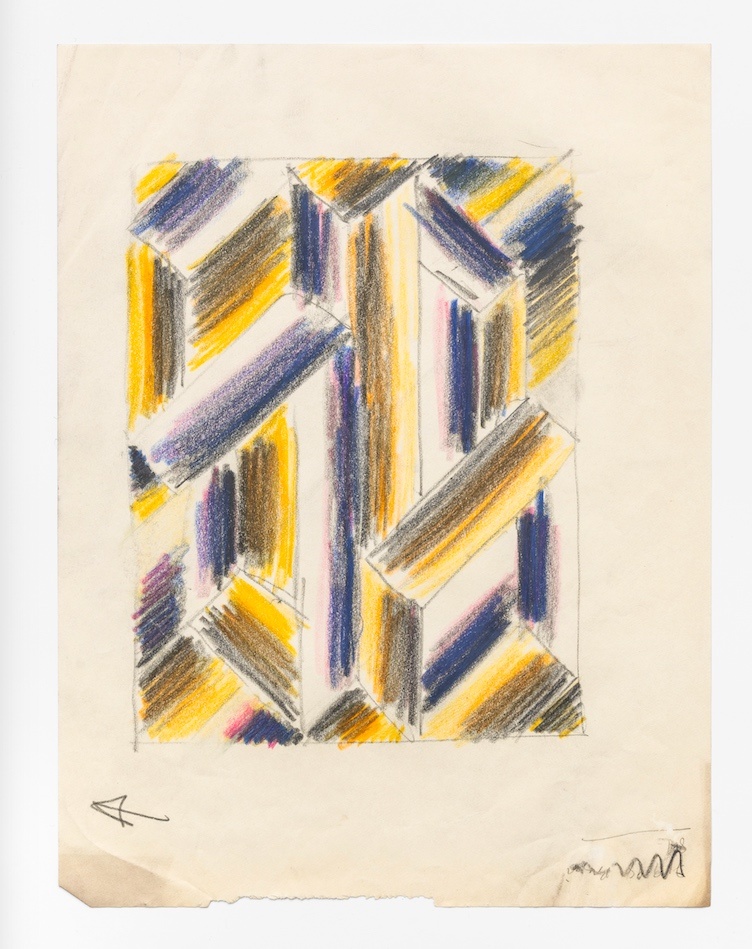

Este artista es ese pequeño vicio que nunca se termina de abandonar. El flan con dulce de leche y crema que el diabético sigue comiendo en secreto. La copita de coñac que una abuela se sirve cada noche antes de dormir. Un gustito con culpa. Es una manía que no se puede domar y que, cada unos pocos años, genera una nueva muestra antológica. Hace unas pocas semanas, el Centro Cultural Borges inauguró la exhibición Más aquí: Polesello 1970-2000, que reúne poco más de 150 obras entre acrílicos tallados, monocopias, pinturas, obras sobre papel y varias piezas inéditas. Las tres décadas que se condensan en esta exposición muestran un Polesello bastante más experimental y corrido de aquel que generalmente se evoca, el que trae bajo el brazo perfectas esculturas de plástico tallado. Esta nueva retrospectiva deja de lado los hits para exhibir este otro costado del artista donde su trabajo empezó a difuminar los límites entre obra, ensayo, error, decoración de interiores, galería de arte o lobby de hotel.

Siendo uno de los artistas más reconocidos de su generación, Polesello construyó una carrera que se extendió mucho más allá de la Argentina; hay obras suyas en colecciones como la del MoMA, el Guggenheim, el Museo de Arte Moderno de Bogotá y el Museo de Bellas Artes de Caracas, entre otros. Además, su trabajo se ha expuesto en infinidad de lugares y exposiciones, como por ejemplo: la 3ª Bienal de París en 1963, la 8ª Bienal de San Pablo en 1965, la ya icónica exposición Plástica con Plástico en el Museo Nacional de Bellas Artes en 1966, el Center for Inter-American Relations de Nueva York; tuvo una retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2000, una más en el Centro Cultural Recoleta en 2005 y en 2015, un año después de su muerte, otra en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

PERFUME CARIBE

Se puede afirmar que Rogelio Polesello fue precoz. En 1958, cuando tenía apenas 19 años, se graduó como profesor de grabado, dibujo y pintura. Un año después, inauguró su primera exposición individual en la galería Peuser. Fue en ese momento donde empezó a investigar las posibilidades del arte óptico, a partir de pinturas hechas de composiciones geométricas que se relacionaban con la corriente constructivista. El trabajo con la abstracción que apareció en esa primera exposición se mantuvo intacto hasta el final de sus días. Y no solo lo aplicó a sus obras, sino también a aquellos trabajos que realizó vinculados al diseño publicitario y editorial. Esos cruces con otras disciplinas llevaron a Polesello a enredarse con otras profesiones, como la arquitectura y hasta el diseño ambiental de paisajes. Pero su voracidad no se sació con eso y también incursionó en el diseño textil, el body painting y hasta intervenciones en el espacio público, con la creación de murales y monumentos.

Después de convertirse en un éxito en Buenos Aires, se trasladó a Caracas, en un momento donde la ciudad –y el país entero– transitaba una situación de bienestar económico, ligada a la estatización del petróleo, que volvió a esa capital latinoamericana una escena muy pujante y muy estimulante. Allí, no solo consiguió buenos resultados en términos de mercado, sino que también logró colocar su trabajo en espacios institucionales –como el Museo de Bellas Artes de Venezuela, donde realizó varias exposiciones– y descubrió nuevos formatos para trabajar, más allá del acrílico y la pintura, cuando empezó a trabajar en el taller de grabado de “La Nena” Luisa Palacios, la artista venezolana. En 1977, visitó el taller varias veces para experimentar con planchas de fotograbado y así crear una serie de obras monocopias que incluían pañuelos, monedas, trapos, rejillas, jeans y diversos materiales extraídos de la vida cotidiana.

Este episodio sirve para ilustrar dos cosas. Por un lado, planta el germen para que Polesello pueda crear obras que se alejen de las higiénicas esculturas de acrílico, tan impolutas como una barra de hielo, y las pinturas geométricas mecánicamente logradas gracias a herramientas como el soplete; la actual exhibición en el Borges da cuenta de esto, en la medida que incluye esculturas hechas con descartes de otras piezas o un conjunto de objetos intervenidos muy variados: desde una pelota de fútbol hasta una réplica en miniatura de la Venus de Milo. Lo otro que se origina gracias a ese paso por Venezuela es la intención de querer juntar en una misma obra, arte, diseño y vida cotidiana, una idea que atravesó toda su carrera –corriendo el riesgo de que el objeto que se origine de toda esa unión sea algo más cercano a un adorno de tienda de recuerdos que a una pieza de museo–.

Durante esos años de la década del ’70 se configuró el personaje que trascendería hasta nuestros días. Las obras de acrílico son el refugio ordenado y prolijo de un artista que después de aquellos años se volvió mainstream por pintar autos para el corredor de TC2000 Guillermo Maldonado, por hacer piezas para Samsung, posar para la revista Gente y hacer murales en aeropuertos. Polesello, su figura pública, esa que se internacionalizó durante los ’70, traicionó a las piezas que los habían posicionado como un artista de vanguardia durante los ’60. A Venezuela no le debe solo el dinero y la fama, sino también la mugre, que en él funcionó como una carta blanca.

DAME UNA SEÑAL

En el año 2005, Rogelio Polesello realizó una retrospectiva en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, un espacio cargado de historia y mística –en ese lugar no solo se realizaron importantes muestras, también fue el escenario del velatorio de Antonio Berni cuando falleció en 1981–. Poco después de que terminara la exhibición, se publicó el catálogo que, en sus primeras páginas, tiene dos retratos del artista posando detrás de una de sus esculturas de acrílico tallado. En las fotos, se lo ve con toda la cabeza deformada, como así también sus brazos. Varias páginas después, aparecen otros dos retratos más, pero no de 2005 como las anteriores, sino de 1979, en la Bienal de Arte de Medellín, en los que el artista también está detrás del acrílico con el cuerpo deforme.

En esa actitud, en esa decisión de posar usando el filtro de sus obras para ser capturado con el cuerpo deforme, Polesello está convirtiendo a sus obras en una experiencia. El trabajo del artista parecería completarse cuando alguien se para detrás de alguna de esas esculturas para ser inmortalizado con una cabeza con forma de alien o unos pies alargados coronados con zapatos de payaso. Eso que él hizo en los sesentas, en aquella Bienal de Arte de Medellín y luego en el Centro Cultural Recoleta, se convirtió en una marca personal que se mantiene hasta nuestros días y que, en un punto, es lo que lo trae al presente. Polesello es la abstracción geométrica y también los registros que surgen de sus exhibiciones. No hay obra sin experiencia, sin registro, sin modelos alegres y con cuerpos estirados.

El título de esta nueva retrospectiva surge de un texto de la crítica Marta Traba, en el cual señala que el “más aquí” de Polesello es lo que lo llevó a crear un corpus que “no suscita ninguna pregunta. Consecuencia lógica: no produce ninguna expectativa, ninguna angustia”. Pero eso que en principio parece una crítica, en el texto de Traba se transforma en un elogio hacia esta producción, en detrimento de aquellas que “se acompañan con explicaciones incomprensibles”. Esta desfachatez y esa falta de pretensión intelectual generan que los espectadores se pierdan delante de las obras de Polesello, que se entreguen a las nuevas imágenes que nacen del mero hecho de contemplar. Hoy, lo que antes era una gracia, la misma que puede generar entrar en una casa de espejos, se transforma en un sinfín de contenido que circula en Internet. El espectador se vuelve productor, ya no en el sentido que lo pensaba Marta Traba, sino como se los piensa desde una teoría de la comunicación, supongamos la de Carlos Scolari, en la que el espectador es un “prosumidor”, alguien que consume y produce imágenes en simultáneo, para después distribuirlas.

Lo que en un catálogo de 1979 o de 2005 parecía un chiste, hoy es una marca de época. Si tiene algún sentido hacer una retrospectiva de Polesello, este podría ser uno: señalar una nueva forma de relacionarse con las obras y las exhibiciones, en las que ya no importan tanto –o sólo en parte– las imágenes que contengan, sino también las que se generen a partir de eso, en un “más aquí” donde el desfile de cuerpos deformados por el plástico ocupará un lugar protagónico, durante unos meses, en la pasarela del scroll.

COMO TE VEN TE TRATAN

Siguiendo con el ejercicio de “Polesello en lugares”, ya lo vimos vender hielo, mostrar en el Di Tella, triunfar en el exterior y posar para diferentes catálogos. Ahora está sentado en un lugar que parece Nordelta, en 2012 o 2013, acompañado de un conductor de televisión que le pregunta qué le gusta tomar a la noche. El artista dice: “Ron, pero uno bueno. Uno cubano añejo o uno panameño”. El conductor le responde, en un tono de burla –por no decir en un tono gorila–, si Guillermo Moreno lo dejaría entrar una botella importada al país. Hábilmente, el artista esquiva la pregunta y la conversación sigue. Polesello tiene lentes de sol, una camisa negra con lunares, pantalones blancos y unas zapatillas que parecen ese modelo de Nike que te separa el dedo gordo del resto.

¿A qué se parece Polesello en ese escenario? ¿Qué distancia hay entre el personaje mediático, el artista consagrado y el hijo de un constructor?

En 1965 apareció un texto de Oscar Masotta –intelectual vinculado principalmente al psicoanálisis, pero que también desarrolló un trabajo como crítico, sobre todo alrededor de los artistas del Instituto Di Tella– dedicado a la obra temprana del artista. Masotta fue a su taller y al llegar lo encontró con un overol: “Recuerdo la impresión que tuve la primera vez que lo vi trabajar, al aire libre, en el patio de la casa de la calle Federico Lacroze. Vestido de overol claro, de brin, y rodeado de cribas de alambre y rejillas metálicas, con las que filtraba la capa aérea de pintura al soplete, y superponía así sobre la tela capas de color que desdibujaban, cada vez con un grado mayor de precisión, un tema abstracto. (…) Polesello, vestido de overol y trabajando con soplete, solo se ‘parece’ al obrero metalúrgico de un taller de pintura de automóviles o de heladeras; se parece, no ‘es’ ese obrero”. Esta figura del artista obrero entraría en tensión con la del artista wannabe que aparece en televisión varios años después, pero Masotta fue inteligente y eliminó esa posible atención con el “parece”.

El crítico Claudio Iglesias continuó ese texto de Masotta con un ensayo escrito para acompañar esta nueva retrospectiva que da cuenta de cómo este artista “escondió las cartas” para poder ir y venir por el mundo del arte, su mercado y luego hasta por los medios masivos de comunicación, incluso dejando en claro sus contradicciones: “Su ambigüedad le permitió fluir libremente en un momento en el que los materiales de la discusión política y estética estaban espesándose. Para Polesello, igual que para Masotta, el arte es diseño, es comunicación. Pero él podía también decir que el arte no es diseño, que es algo distinto del diseño, algo muy precioso donde una persona cifra la pureza individual de su expresión. Y este es el aspecto de su obra que podían aprehender aquellos sectores que no iban a dejarse impregnar fácilmente por la idea de que el arte es comunicación y punto. Porque el asunto con la comunicación es que se usa. Y en el contexto de la Guerra Fría, se usa solo en dos sentidos: o bien la comunicación sirve a fines revolucionarios, o bien a fines contrarrevolucionarios. No hay comunicación neutral. En cambio, si el arte es distinto de la comunicación, si se lo considera algo ideal y misterioso, puede pretender ponerse sobre este dilema”.

Al parecer, este artista ha sido un maestro del engaño. Y es eso lo que molesta, lo que incomoda. Masotta le dedica uno de sus mejores textos a uno de los artistas más cuestionables de una generación y varias décadas después sus muestras siguen siendo un espectáculo y un acontecimiento, incluso cuando la abstracción geométrica se levanta como algo altamente codificado. Es que lo que se sobrepone a todo es la valentía de la desfachatez, el descaro de salir en cámara con pantalones blancos y zapatillas que te separan los dedos. Con ese modo de intervenir en el discurso público y con exhibiciones que terminan siendo muy interactivas, Polesello ha conquistado todo lo que quiso. Y lo sigue haciendo cada vez que una persona se para frente a sus obras, y dice: “Uh, qué flashero”. Tan flashero como un obrero metalúrgico, vestido de overol, tomando un ron panameño importado.

Más aquí: Polesello 1970-2000 se puede visitar de miércoles a domingo, de 14 a 21, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

>Polesello en el espacio público

RECORDAR LAS CADENAS

Hacia finales de 2010, se inauguró en San Pedro un monumento para recordar la batalla de Vuelta de Obligado. Según las crónicas que publicó este mismo diario en aquel entonces, la propia Cristina Fernández de Kirchner fue quien presidió el acto en el que se descubrió aquel homenaje diseñado por Rogelio Polesello.

La escultura es un gran semicírculo del cual emergen unas cadenas gigantes que, como bien señaló la expresidenta, “recuerdan a las cadenas que, por orden del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, el general Lucio Mansilla y sus tropas cruzaron en el río para que la flota anglofrancesa no pudiera pasar”. En un extremo del monumento hay un un rostro metálico de Rosas, de color rojo –valga la redundancia– y con una altura de tres metros; en el otro extremo, la firma gigante del artista grabada en el suelo.

Esta no fue su única intervención en el espacio público; algunos años antes pintó un mural de gran escala, titulado “Eclipse”, para ser emplazado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sin embargo, sí parece ser la más curiosa. Para empezar, la morfología del monumento no resuena tanto con la estética de sus obras como sí lo hace el mural del aeropuerto, que presenta una abstracción geométrica que resuena mucho más con su trabajo. Luego, la relación de Polesello con la política fue tangencial y no se presentó con demasiada estrechez; Cristina ni siquiera aclaró quién fue el artista que hizo el monumento cuando lo inauguró, a pesar de que se trataba de uno muy conocido a nivel popular. Finalmente, el artista ni siquiera estuvo en la inauguración.

A los fines prácticos, ir hasta San Pedro para no recibir ni un cordial reconocimiento hubiera sido una pérdida total de tiempo; quizás por eso el artista decidió ausentarse. De todos modos, durante el discurso de la mandataria las declaraciones no fueron estéticas, sino más bien patrias: “Quiero saludar desde aquí a los más de 40 millones de compatriotas y convocarlos a nuevas gestas, que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones; será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido”, dijo Cristina. “Son más fuertes, más invisibles, más dañinas, más profundas que los cañonazos. Porque muchas veces nos hacen ver las cosas no con el cristal de la patria, sino con el cristal de los intereses de otros”.

Como señaló la crítica de arte Marta Traba en su texto sobre Polesello, en Argentina “nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. A lo largo de toda su carrera, este artista logró inmiscuirse por los más amplios espacios para colocar sus cristales en los más diversos escenarios. Ahora bien, qué verdad muestran esos lentes es muy difícil de definir porque Polesello, en su versatilidad y desfachatez, ha borrado las pistas que se necesitarían para poder determinar qué pensaba de Rosas, la gesta histórica, el peronismo y Cristina. Visitar sus obras y recorrer sus monumentos no parece ser suficiente.

Fuente: Página12